2021-04-04

2021-04-04

编者按:

清明时节,大江南北,追思之情尤甚。

缅怀先贤,是为了更好地传承其宝贵的品质与精神,更加激励后人去创造更美好的生活。我想,这也许就是追思的意义。

在有着近百年历史的北大生科人大家庭中,无数学者大师如夜空银河般璀璨,著名生物化学与分子生物家沈同先生就是他们中的一位。他学识渊博,人品高尚,在世时为北京大学的生物化学学科建设倾尽毕生。继而,在其离开我们的日子里,由北大生科校友自发捐赠的“北京大学沈同基金”更是传承先生的这份热爱,在奖学、奖教、助困等多方面,继续给予更多人以关爱。

2021年,恰逢沈同先生诞辰110周年。在此节选斯文若干,以为纪念。

追 求

沈同

(写于1990年)

18岁时的沈同(1929年)

我是吴江人。吴江在江苏省的最南端,西滨太湖。我四岁那年进了松陵镇的江一小学。母亲给我缝了花格布的书包,装满干果。我高兴地背上书包,走不多远就到了学校。我一进校门就马上要回家,可高年级同学已把门钩挂上,我急着撞门想出去,但是门撞不开,只得跟着大孩子到沙池里去堆沙土玩。那时还没有幼儿园,初等小学四年,高等小学三年。我父亲是这个小学的校长。他曾把雷祖殿的后殿拆除,新建了高等小学的教学楼。父亲不信鬼神,在家读书写字很辛勤。晚上常有人提着灯笼来我家读夜书。已故北方交大钮泽全教授就曾在我家读夜书,他年老时见到我母亲称呼师母。

我从小跟父亲学写大字,记得初小二年级时,在会上表演写大字,我写了“十年树木,百年树人”八个大字。我受到父亲的熏陶,热爱教育事业,乐于做培养人的工作。父亲是一个循循善诱的好老师。有一次,父亲代课,教乡土志。他讲的是明代名将戚继光的故事,并带来了“戚饼”,那是中间有孔的饼,可以用绳串起来,戚继光在军中用它作干粮。全班同学,每人分到一个戚饼。这是一堂爱国主义教育课。我直到现在还记忆犹新。

我七岁时父亲不幸故世。他在物质上遗留给我们的只是一大柜书籍,有经、史、子、集,有父亲的许多手抄本,也有教育学、博物学等书。我整理书籍、晒书籍、翻阅书籍,也浏览史书。我曾经想学历史。虽然我学了生物学,搞生物化学,但是仍喜欢读历史书。

父亲去世后,家里生活十分困难。母亲性格坚强,一生勤劳,又非常开朗、慈爱。母亲日夜为缝衣店缝制衣服,还采桑育蚕。我的两个伯父也给我们一些资助。我帮助母亲操持家务,做力所能及的劳动,更加努力学习。我十二岁进吴江初级中学。中学的英语、数学和国文老师都是尽心教学的好老师。英语读过《五十轶事》和《三十轶事》,并且反复练习造句。初中三年,打下了掌握英语的初步基础。数学教员是昆山的蔡饮和老师,他是苏州工业专门学校的毕业生,他善于教学,又竭尽全力教学生,教我在家作几何画,几乎每星期天都是如此。我到现在还十分怀念蔡老师呢!

吴江鲈乡亭

吴江中学位置在松陵镇西,临近太湖。附近有一个鲈乡亭。吴江是鲈鱼莼羹之乡,西晋张翰因秋风起,思念故乡莼羹鲈鱼脍。因而后人建立了这个式样古雅的三层楼亭子。我少年时喜欢绘画,我用水彩笔,对着鲈乡亭写生。后来上苏州中学,跟着画家颜文梁学画,先从木炭画入手,学了一些绘画的技能。还有机会在沧浪亭观看徐悲鸿对着一位老者作素描写生,了解到要作大型的人物画卷,必须下工夫作许多人物写生。杰出的名画,不是趁兴之作,而是勤奋努力的创造。

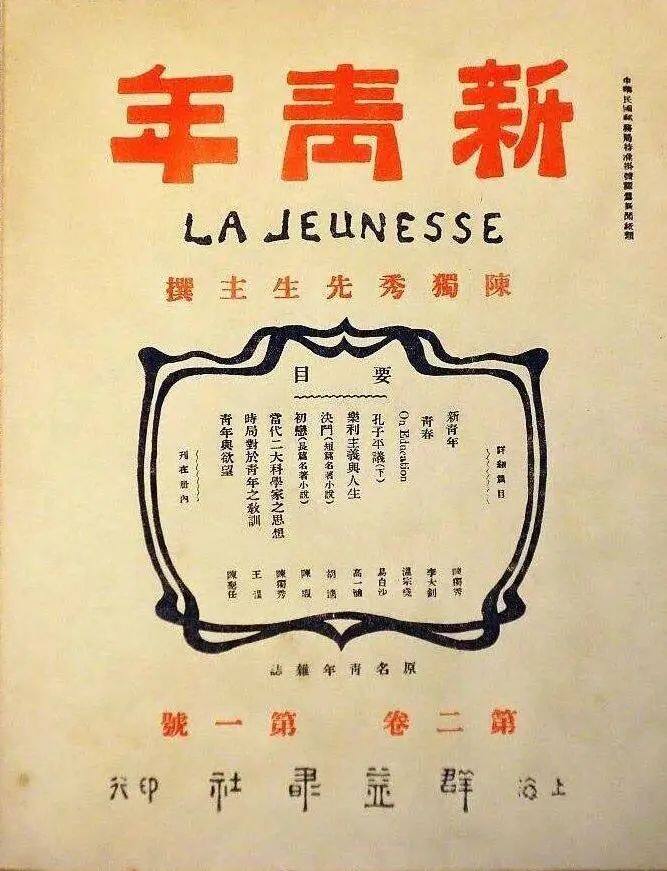

《新青年》杂志

我在苏州中学的三年,受到生物学教师的影响,选择了生物学作为进大学学习的主科。课余,我常阅读《新青年》,曾用毛笔抄下了李大钊的关于青春的文章,受到鼓舞。我十八岁高中毕业,开始认真考虑我的努力方向:

追求真理;学而不厌;诲人不倦。

这是我的努力方向,随着年岁日增,努力的历程也向前继续着。

原文载:中国名人谈少儿时代《风雨年代》,1990

相关阅读

请单击二维码长按扫描阅读

【校友·先贤】纪念沈同先生诞辰110周年

——沈同先生生平

北大生科校友会

微信:bdskxyh

努力构建全球万余名北大生科人的精神家园

长按二维码关注