2020-05-04

2020-05-04

北大生科95岁生日快乐

今天是北京大学建校122周年的日子,更是我们共同的生命科学学院95周年的生日。往昔此时,燕园里早已是群贤毕至,海内外的欢歌祝福早已纷至沓来。而在今朝,一场仍在肆虐的风雨,正深刻地改变着你我熟悉的生活:那静悄悄的校园,那忙于复工复产减损增效的国内同窗,还有那仍在近距离与病魔周旋的海外校友们。

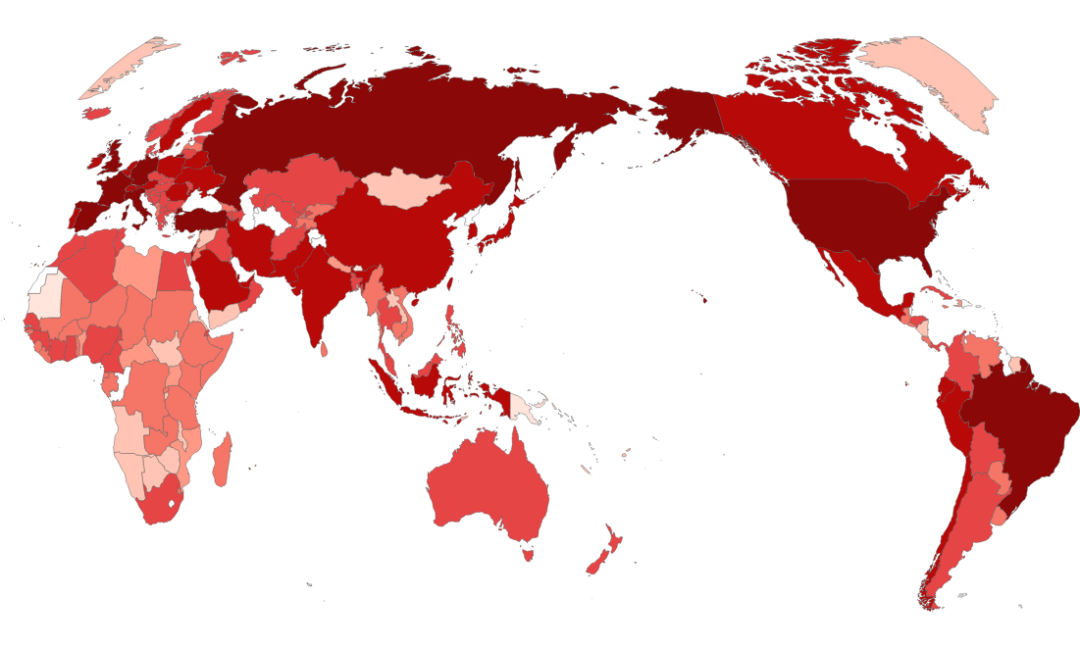

2020年5月4日全球疫情实时数据

一名援鄂校友医师归来时,在自己的朋友圈留言道:“何以言胜,唯尽心而已。毕竟还有那么多生命没有抢回来。”

一位创业不久的年轻校友,在电话中不无忧虑地谈及资金链的问题,期盼疫情消退,经济的严冬也能早日过去。

一对旅美打拼的校友伉俪,在微信里晒出自己所在的地区单日确诊超800人后,担心下一步的生活将如何继续。

疫情之下,每个人都有自己的艰难。

然而,不屈不挠走过95载春秋的北大生科人,所经历的艰难又何止这些。

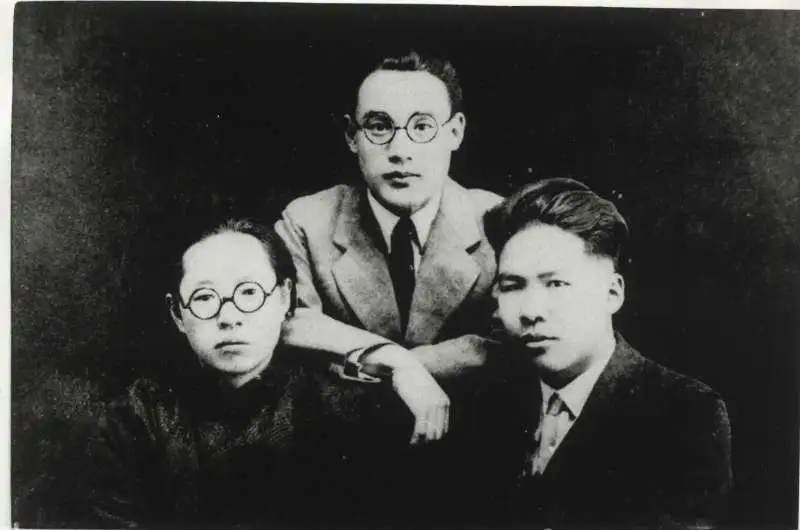

95年的北大生科史,既是一部北京大学生物学科的发展史,更是一部见证了一代代北大生科人披荆斩棘不懈探索的奋斗史。早在1931年,郝景胜、石原皋、张凤瀛3人作为北京大学的第一批生物学毕业生,无惧内忧外患,以“振兴中国自己的生物学事业”为己任,毅然投身于近代中国的植物学、动物学和中药药理事业的奠基工作中。

在战火纷飞的抗战岁月,生科人与北大诸系师生同伍,携手清华、南开两校万里南迁,创建西南联大,在极其艰苦的条件下以“刚毅坚卓”的精神,坚守“办学勿断、哺育良才”的信念,虽处一隅,仍思报国。

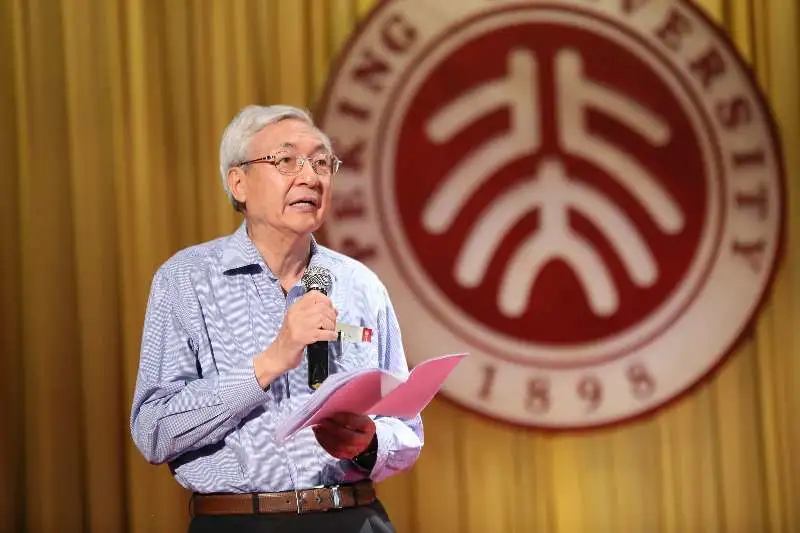

三年困难时期,物质极度匮乏,一大批同学连起码的起居生活都成问题。我们可敬可爱的许智宏校长就曾回忆起那段岁月:

“当时各班同学在北大附近都有一小块“自留地”,种大白菜、胡萝卜...很多同学因营养不良而浮肿,不少同学得了肝炎,但大家相互帮助,共度难关。北方同学趁中午休息的时候帮助南方同学赶做棉被,就是那时的一道独特风景。当时北大时常停电,我们的老师却仍然坚守岗位,教书育人。每当翻开当年老师们编写的教材,看到那些用钢板刻写、以黄褐色的粗糙纸张打印的讲义,心里总是无法平静。”

文革期间,北大生物系被迫停课四年,众多师生下放鲤鱼洲等地劳动。他们在难以想象的恶劣条件下从发展生产做起,将一片荒芜之地变得生机勃勃。复课之后,在极端困难的条件下,生科人仍展现出超常的毅力,坚守着对科学真理的执着追求。1976年7月唐山大地震中,以陈阅增先生为代表的我系师生即使露宿街头,仍互相鼓励,坚持开展教学、实验。当科学的春天终于来临,按耐不住的生科人犹如脱缰野马般,尽情地去拥抱它。于是,在1984年的那个国庆,1981级学子打出的“小平您好”,永久载入了共和国的史册。

如今,面对骤然的疫情,北大生科人更是处处彰显着自己的担当。意大利疫情重灾区的一家诊所内,身为家庭医生的校友,安慰好担心自己的国内家人,以70岁的高龄投身到抗击疫情的战斗中。当你询问为何如此拼命,他只淡淡说了句“因为我负责的几十个家庭需要我”;武汉封城了,从事教育行业的某校友单位迅速组织师资课程线下转线上,第一时间确保“停课不停学”,既稳住了孩子们的心,更稳住了孩子们身后的千家万户。而此时此刻,更不知有多少个抗疫攻关的项目,在全球北大生科人的实验室里夜以继日地推进着,更不计有多少份检测试剂从北大生科人的生产线上直接奔赴全世界。

北大生科人,从来不畏艰难。

北大生科援鄂校友医师组照

今天,是全体北大生科人的生日。我们没有论坛,没有聚会,没有直播,有的只是这一段段彼此珍视的集体记忆。希望她能再次砥砺校友们心中的北大精神,唤起属于我们生科人特有的人格品质,继而勠力同心,克艰奋进。

届时,让我们再聚燕园,共庆之!

北京大学生命科学学院校友会

2020年5月4日